Natasha Krenbol

Née en 1957 à Zurich, Natasha Krenbol grandit entre la Suisse et la France. Sa passion pour la danse classique, la calligraphie arabe, la cartographie, le graffiti, la peinture intuitive forge aussi bien sa rigueur que son esprit libre. Diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (197882), elle poursuit son chemin artistique autour du monde : Maroc, Sahara, Canada, Californie, notamment au Kala Institute de Berkeley.

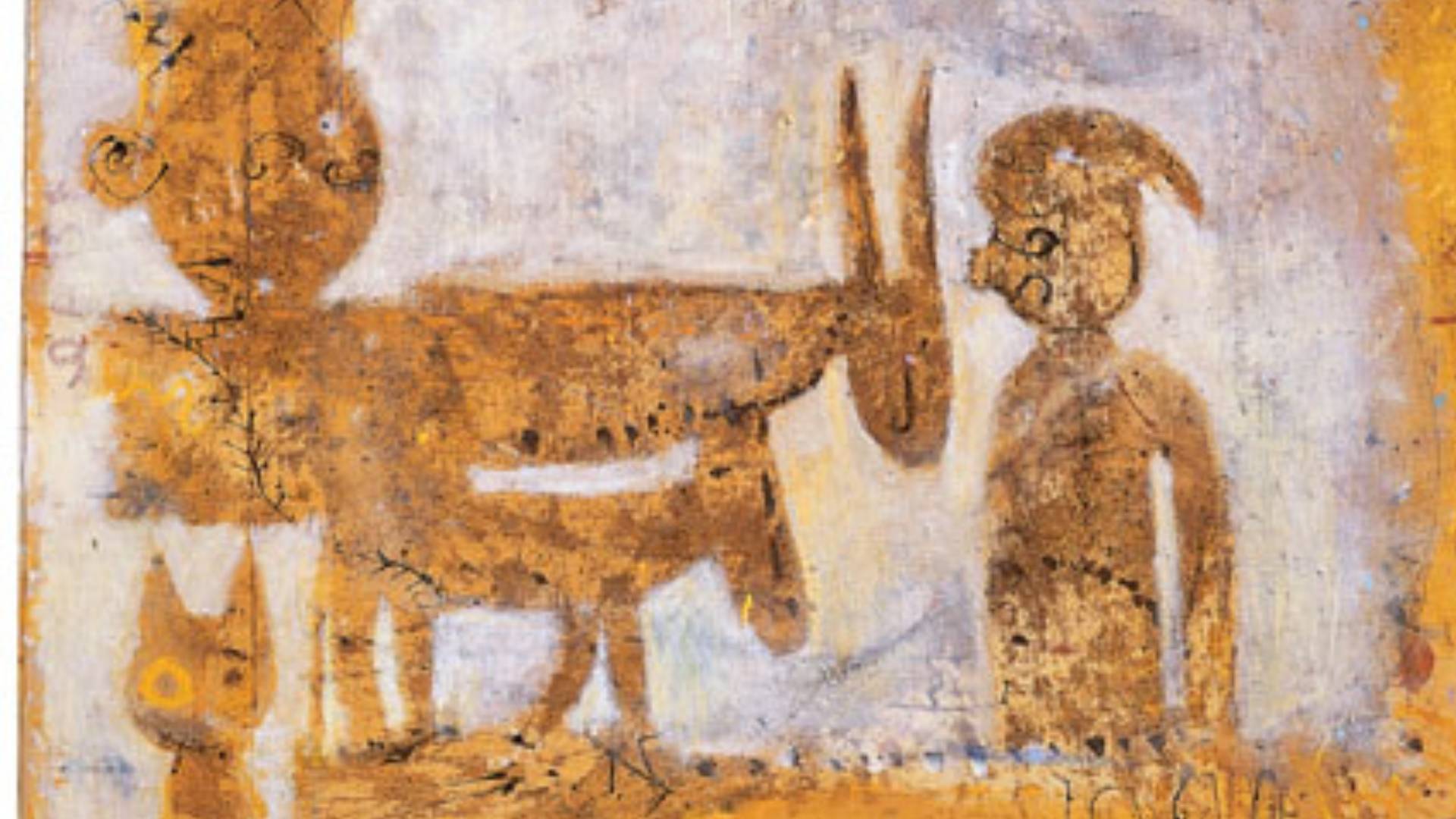

Sa peinture résulte de la « méthode du laisser-venir », un processus intuitif et spontané : la toile évolue couche après couche, créée dans le chaos, laissant apparaître personnages, signes, animaux et visages. Influencée par Paul Klee, Henri Michaux, l’art primitif et l’art brut,

son œuvre cultive l’alchimie entre le visible et l’invisible, entre le sensible et l’inconscient.

Pourquoi les animaux comptent-ils ?

Lorsqu’on lui demande pourquoi les animaux occupent une place si centrale dans nos vies, Natasha commence par une sirandane mauricienne :

Ki lalang ki zame ti manti ? Lalang zanimo.

« Quelle est la langue qui n’a jamais menti ? La langue des animaux. »

Avec cette formule, elle met en lumière l’authenticité des animaux, leur vérité instinctive. Ils ne dissimulent rien, reflètent simplement ce qu’ils sont.

Respect, cohérence, antispécisme

Natasha est très claire : « Je n’aime pas les animaux, je les respecte » dit-elle. Et si elle ne les mange pas, c’est par cohérence avec la compassion qu’elle éprouve pour tous les êtres sensibles, humains ou animaux.

Elle se dit antispéciste : il n’existe aucune justification à discriminer un être selon son espèce.

Ce combat est social, politique et éthique — au même titre que les luttes contre le racisme ou le sexisme — car il questionne notre habitude de placer l’humain au centre d’un monde hiérarchisé. Elle cite Gilles Deleuze : « Tout homme qui souffre est un animal, tout animal qui souffre est un homme. »

Deleuze incarne ici la conscience d’une souffrance universelle : l’animal souffre ? C’est l’humain qui souffre, et vice versa.

Tradition égyptienne et philosophie autochtones

Natasha puise aussi son inspiration dans :

- La cosmogonie égyptienne, où les règnes (minéral, végétal, animal, humain) sont façonnés sans hiérarchie. L’humain n’est pas au sommet.

- Les peuples autochtones, qui partagent cette vision d’un monde d’interdépendance sacrée, éloignée des traditions monothéistes qui placent l’homme au centre.

Elle rappelle Montaigne : « Il n’y a pas de bête au monde tant à craindre à l’homme que l’homme. » Un message intemporel sur la cruauté humaine, souvent pire que celle des animaux.

La peinture comme dialogue avec les animaux

Dans son art, Natasha se considère « comme un animal qui regarde les animaux », à hauteur de l’enfance, innocente et émerveillée. Elle peint les « signes de présence animale » (âne, poisson, chat…) et dialogue avec eux sur toile comme dans la vie.

Son œuvre est un pont entre mondes : elle invite à regarder l’animal autrement — ni simple motif ni praticien du folklore, mais acteur éthéré d’un récit cosmologique.

Éthique & loi : l’article L214 du Code rural

Natasha ancre ses convictions dans le concret, citant l’article L214 du Code rural :

« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

Elle dénonce l’élevage industriel comme une malédiction, mais aussi l’extraction de la sensibilité animale, réduite à un simple « minerai » dépourvu d’émotion, conscience, et intelligence.

Elle souligne la violence inouïe des abattoirs, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains qui y travaillent : comment supportent-ils cette barbarie ?

L214 : témoignage & militantisme

Natasha évoque L214, association française de défense animale créée en 2008, connue pour ses enquêtes-séquences percutantes dénonçant les conditions de vie et d’abattage dans l’élevage intensif.

L’association s’appuie sur un principe élémentaire : reconnaître la souffrance des animaux et

agir pour la réduire ou l’abolir.

Ce que cela nous apprend

À travers sa réponse, Natasha nous invite à réfléchir autour de quatre axes :

- L’animalité comme vérité : les animaux expriment sans tromperie, incarnent des émotions brutes et naturelles.

- Une cohérence éthique : si compassion pour les humains, pourquoi pas pour les animaux ?

- Déconstruction des hiérarchies : la tradition spirituelle et philosophique nous invite à repenser notre place.

- Action politique : lois, militantisme, documentation transforment l’émotion en citoyens responsables.

En mêlant création artistique et militantisme, Natasha nous rappelle que regarder un animal, c’est aussi se relier à l’autre, à l’humain, et au vivant tout entier. Et qu’en termes de respect, de lois et de pratiques, nous avons des responsabilités : refuser la hiérarchie, écouter la sensibilité, agir pour la justice. Les animaux, dans toute leur présence, sont essentiels, beaux, nécessaires – et dignes de notre engagement.

Ressources recommandées

- L214, Une voix pour les animaux, de Jean-Baptiste Del Amo (Ed. Arthaud, 2017) : un témoignage fort sur une action citoyenne en faveur de la cause animale.

- L’association L214

- Œuvres & parcours de Natasha Krenbol